PAGI itu sunyi. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang baru saja disiram embun. Di sudut sebuah gang sempit, seorang perempuan duduk mematung. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menatap langit yang mulai biru pucat. Tangannya yang kasar menggenggam selembar kertas kecil yang sudah kusut. Tulisan di atasnya nyaris luntur, tapi masih bisa terbaca:

“Juara Harapan I – Lomba Mengarang Tingkat Kecamatan”

Di pojok kanan bawah, tertera nama yang kini hanya tinggal kenangan: Sulaeman.

Air matanya jatuh perlahan. Tak bersuara. Ia tidak menangis meraung, hanya diam—diam yang menyayat.

Orang-orang mulai berdatangan, pelan tapi pasti. Sebagian membawa bunga, sebagian lagi sekadar menatap haru. Di atas tanah yang masih merah, sebuah batu nisan baru berdiri. Tertulis:

Sulaeman bin Salim

2005 – 2015

Dua hari sebelum tubuh kecil itu dimakamkan, Sulaeman masih sempat datang ke sekolah dengan mengenakan seragam yang sudah memudar warnanya. Kancing bajunya tinggal dua yang bertahan, sisanya diganti dengan benang yang dijalin seadanya.

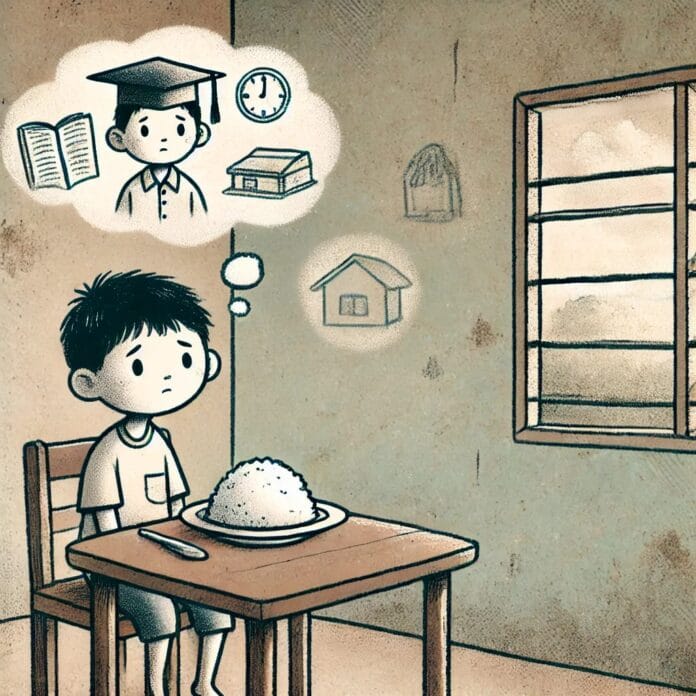

Ia datang agak terlambat. Tas lusuhnya ia tenteng sambil sesekali mengusap keringat. Pagi itu, ia hanya sempat makan dua potong tempe sisa jualan kemarin. Nasi pun tak ada. Tapi ia tetap semangat. Ada tugas menulis karangan bertema “Cita-Citaku”, dan Sulaeman sudah menyiapkan tulisan itu semalam—dengan pensil tumpul yang dipinjam dari adiknya.

Di akhir karangannya, ia menulis:

“Aku ingin jadi dokter, biar bisa ngobatin ibu kalau sakit. Aku tahu jadi dokter itu susah, tapi aku gak takut susah. Aku udah biasa susah. Aku cuma takut ibu gak kuat nunggu aku sukses…”

Guru yang membaca tulisan itu diam-diam menitikkan air mata.

Tiga minggu sebelumnya, Sulaeman mulai terlihat pucat. Ia sering batuk, kadang demam di malam hari. Ibunya tahu, tapi tak bisa berbuat banyak. Uang hasil jualan gorengan hanya cukup untuk beras, itupun tak selalu. Pernah suatu malam, mereka hanya makan kerupuk yang digoreng pakai minyak bekas.

“Sabar ya, Man,” ucap sang ibu saat itu, mengelus kepala anaknya.

Sulaeman hanya mengangguk. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan saat perutnya kosong, ia tetap tersenyum, menyembunyikan rasa lapar dengan senyum kecil yang menggantung di bibir keringnya.

Sebulan sebelum tubuhnya melemah, Sulaeman sempat menyisihkan uang hasil jualannya. Seribu demi seribu ia kumpulkan, disimpan dalam kaleng bekas biskuit yang ia sembunyikan di bawah kasur.

“Satu hari nanti, aku beliin ibu ayam goreng,” bisiknya pada kaleng itu.

Ia menatap kalender di dinding. Bulan puasa tinggal tiga pekan lagi. Ia ingin di hari pertama puasa, mereka bisa makan ayam seperti orang lain. Ayam, bukan kerupuk.

Namun, Tuhan ternyata punya rencana yang lain.

Pagi-pagi buta, sebelum ayam jantan sempat berkokok, Sulaeman sudah berdiri di depan penggorengan kecil di dapur. Ibunya belum bangun. Ia ingin menyiapkan dagangan sendiri. Namun minyak bekas yang ia panaskan mendadak meledak kecil, menyambar tangannya. Ia tak sempat menjerit. Sekadar meringis pun tidak. Ia hanya menahan sakit sambil terus membolak-balik gorengan.

Setelah semua siap, ia masukkan gorengan ke dalam keranjang, menutupnya dengan kain lusuh. Lalu memeluk ibu yang masih tertidur dan berbisik, “Man pergi dulu, Bu…”

Hari itu adalah hari terakhir Sulaeman berjualan.

Tiga bulan lalu, Sulaeman mengeluh lapar di sekolah. Ia duduk diam di pojok kelas saat istirahat. Teman-temannya ramai membuka bekal: ayam goreng, mi goreng, telur dadar, bahkan beberapa ada yang membuang nasi sisa ke tempat sampah.

Sulaeman hanya menelan ludah. Ia tak punya bekal. Bahkan air minum pun ia pinjam dari temannya.

Di dalam hatinya, ia berdoa: “Ya Allah, aku gak marah sama hidup. Aku cuma pengen sekali aja makan kayak teman-teman. Makan ayam, bukan nasi sama kerupuk lagi…”

Setengah tahun sebelumnya, ayah Sulaeman meninggal dunia. Serangan jantung. Sejak saat itu, beban hidup keluarga bertambah berat. Ibunya harus membesarkan enam anak seorang diri. Sulaeman, sebagai anak laki-laki tertua, merasa bertanggung jawab. Ia memilih membantu ibunya dengan cara yang ia bisa: berjualan gorengan.

Ia tak pernah mengeluh. Bahkan saat teman-temannya mengejeknya karena bau minyak di bajunya, Sulaeman hanya tersenyum.

“Aku jualan bukan buat gaya, aku jualan buat makan,” katanya pada seorang guru.

Satu tahun lalu, Sulaeman masih seperti anak kecil biasa. Bermain layangan, main kelereng, tertawa di lapangan sekolah. Tapi hidup memaksanya dewasa lebih cepat. Ia tak lagi punya waktu bermain. Setiap sore, ia membantu ibunya memotong tempe, mengulek bumbu, dan membungkus gorengan.

Ketika teman-temannya tidur pulas, ia masih menggiling cabai dengan tangan kecilnya yang mulai kapalan.

Kini, cerita Sulaeman sudah usai. Tubuh kecilnya telah tenang dalam pelukan bumi. Tapi namanya tertulis jelas di hati banyak orang. Ia mengajarkan bahwa mimpi tak selalu soal terbang tinggi, tapi juga tentang bertahan dengan harga diri.

Dan di antara nisan yang basah oleh gerimis, suara ibunya bergetar:

“Maafin ibu, Man… kamu belum sempat makan ayam…”