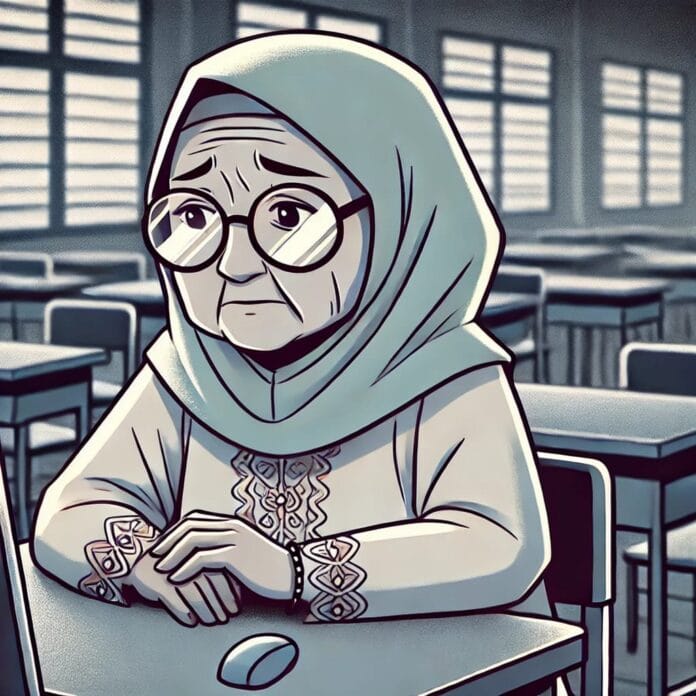

DI sebuah ruang kelas yang kini sunyi, Bu Sri duduk di hadapan layar komputer. Matanya menyipit, mencoba menyesuaikan pandangan pada font-font kecil yang menari di layar soal. Tangan kanannya menggenggam mouse, gemetar. Bukan karena udara dingin dari pendingin ruangan, tapi karena gugup, cemas, dan… entah, mungkin karena lelah.

Usianya sudah 57 tahun.

Ia bukan guru muda yang energik lagi. Namun langkahnya masih setia menginjak lantai sekolah, seperti yang ia lakukan selama 32 tahun terakhir. Ia belum pernah tercatat sebagai ASN. Tak ada nama Bu Sri di papan penghargaan. Tapi hampir setiap anak di kampungnya mengenal wajah ramah itu sebagai guru yang sabar, tegas, dan tulus.

Hari itu adalah ujian PPPK—harapan terakhirnya agar negara mengakui pengabdiannya sebelum ia menutup masa tugasnya. Ia tak mencari kehormatan. Ia hanya ingin tenang di hari tua, tanpa lagi harus menghitung uang belanja dari sisa-sisa gaji honorer yang tak pernah cukup.

“Klik jawaban A untuk soal ini, Bu Sri,” bisik seorang panitia yang mendekat, melihat keraguan di wajahnya.

Bu Sri hanya tersenyum. “Terima kasih, Nak. Tapi saya harus menjawab ini sendiri. Nanti kalau saya lolos, saya ingin tahu itu karena saya mampu, bukan karena ditolong.”

Anak muda itu terdiam, tersenyum, lalu mundur dengan hormat.

Setelah dua jam berlalu, ujian selesai.

Bu Sri menatap layar yang bertuliskan: “Terima kasih telah mengikuti seleksi. Hasil akan diumumkan kemudian.”

Ia berdiri pelan, memungut tas kain lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun, lalu melangkah keluar. Di luar ruangan, beberapa guru muda tampak bersenda gurau, yakin dengan jawaban mereka. Bu Sri hanya melintas dengan anggukan kecil, wajahnya tenang, meski hatinya dipenuhi tanya.

Di perjalanan pulang, ia duduk di bangku paling belakang bus kota. Suara klakson, obrolan penumpang, dan deru mesin bercampur menjadi satu, tapi hatinya tenggelam dalam sepi. Teringat saat anak semata wayangnya dulu berkata, “Bu, kapan Ibu jadi PNS kayak orang tua teman-temanku?” Bu Sri hanya bisa memeluknya waktu itu. Tak ada jawaban pasti.

Dua minggu kemudian, daftar kelulusan diumumkan.

Di sebuah papan pengumuman digital sekolah tempat ia mengajar, tampak daftar nama yang lulus seleksi PPPK. Guru-guru berkumpul, beberapa bersorak, ada pula yang menunduk kecewa.

Nama Bu Sri tidak ada di sana.

Ia menatap daftar itu lama, sangat lama. Tak ada air mata. Hanya senyum kecil, pahit, yang ia sembunyikan di balik masker lusuh yang sudah berulang kali dijahit.

“Tak apa,” bisiknya dalam hati. “Mungkin takdir saya bukan untuk diakui… tapi untuk tetap mengabdi.”

Ia pulang dengan langkah lebih ringan daripada yang ia kira. Mungkin karena ia sudah terbiasa tak dipilih. Sejak awal kariernya, ia tahu bahwa jalur hidupnya bukan untuk bersinar, tapi untuk menyalakan.

Di rumah, ia menyeduh teh hangat, duduk di kursi bambu yang sudah miring. Di dinding tergantung piagam-piagam kecil dari lomba-lomba siswa bimbingannya, dan foto-foto kelulusan murid-muridnya yang kini menjadi dokter, guru, polisi, bahkan anggota DPRD.

Ia tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, tak semua bentuk keberhasilan itu harus bertuliskan “diakui negara.” Beberapa cukup dikenang dalam hati murid-murid yang kini jadi manusia mandiri.

Namun malam itu, anaknya yang kini bekerja di luar kota menelepon. “Bu, kamu sehat? Udah lihat pengumuman?” tanya si anak.

“Sudah, Nak,” jawab Bu Sri, suaranya lembut. “Belum rezeki Ibu, mungkin.”

“Kita perjuangkan lagi, ya, Bu,” jawab sang anak. “Ibu nggak sendiri.”

Tiga bulan kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya yang sederhana. Seorang pejabat dari Dinas Pendidikan turun, membawa sebuah map cokelat.

“Bu Sri?” katanya ramah.

“Iya, saya sendiri,” jawab Bu Sri sambil menyapu halaman.

“Maaf sebelumnya. Ada yang ingin kami sampaikan.”

Pejabat itu menyerahkan surat.

Dengan tangan gemetar, Bu Sri membuka map itu. Ada stempel resmi. Ada tanda tangan. Dan ada satu kalimat yang membuat jantungnya berhenti sesaat.

“Selamat. Anda dinyatakan LULUS sebagai PPPK Kategori Khusus.”

Bu Sri terpaku.

Pejabat itu menjelaskan, “Ternyata sistem kami salah input. Nama Ibu memang tak tercantum di pengumuman awal. Tapi nilai Ibu sangat tinggi. Bahkan termasuk lima besar.”

Bu Sri tak berkata apa-apa.

Ia menatap surat itu lama… sebelum matanya akhirnya basah, bukan karena kecewa, tapi karena keadilan, akhirnya, datang… walau nyaris terlambat.

Malam itu, ia duduk di kamar, memandangi papan tulis kecil yang dulu ia pakai untuk mengajar anak-anak tetangganya yang tak mampu.

Tangannya menyentuh kapur.

Dan di sanalah ia menulis:

“Tak semua ujian dinilai dari nilai. Kadang, yang diuji adalah sabar dan ketulusan.”

Lalu ia tertawa kecil, melihat jemarinya masih bisa menggenggam kapur dengan mantap.

Namun, kisah ini belum usai.

Tiga hari setelah surat itu diterima, Bu Sri dijadwalkan menghadiri pelantikan PPPK di kabupaten. Ia sempat membeli baju baru—baju pertama yang dibelinya untuk diri sendiri sejak lebih dari satu dekade.

Namun takdir punya rencana berbeda.

Di pagi hari pelantikan, Bu Sri tidak datang.

Ia ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya, surat pengangkatan masih tergenggam di tangan kanan.

Rumah sakit mencatatnya sebagai serangan jantung mendadak. Tubuhnya terlalu lelah menahan harap dan kecewa dalam diam. Ia tak pernah sempat mengenakan seragam barunya.

Dan kini, negara baru benar-benar mengakui kehadirannya—lewat upacara pemakaman sederhana, dengan selembar bendera di atas peti kayunya.

Seorang mantan murid berkata dalam eulogi:

“Ibu Sri tak butuh pengakuan dari negara untuk jadi pahlawan kami. Tapi hari ini, kami bersaksi: beliaulah guru terbaik yang pernah kami miliki.”