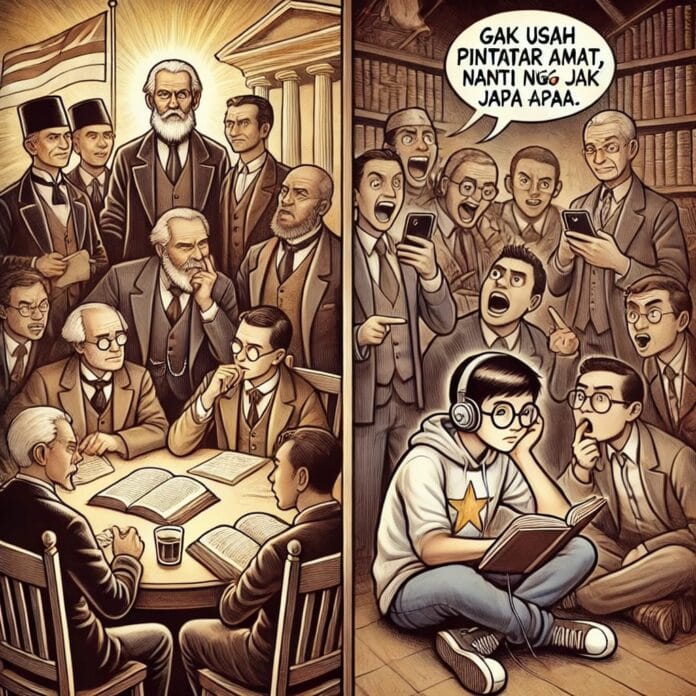

BAYANGKAN sejenak kita kembali ke masa ketika republik ini belum lahir, namun semangat kemerdekaan telah berkobar di dada anak-anak bangsa. Di teras-teras rumah perjuangan, dalam diskusi-diskusi malam yang penuh semangat dan tanggung jawab intelektual, para pendiri bangsa duduk berdebat dengan satu tujuan: memikirkan masa depan Indonesia. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan tokoh-tokoh lainnya bukan hanya pemimpin, tetapi juga pemikir. Mereka adalah kaum intelektual, cendekiawan, dan penggerak perubahan yang mengandalkan kekuatan akal dan ilmu untuk membangun negeri.

Dulu: Ilmu Pengetahuan adalah Kompas Perjuangan

Bangsa ini dibangun bukan atas dasar kekuasaan kosong atau slogan kosong. Ia dibangun di atas landasan pemikiran yang kuat, visi jangka panjang, dan etos keilmuan yang tinggi. Para pendiri negara adalah lulusan sekolah-sekolah terbaik pada zamannya. Mereka menulis, membaca, belajar dari dunia, lalu merumuskannya dalam bentuk gagasan tentang Indonesia merdeka, adil, dan makmur. Mereka tidak hanya pintar dalam arti akademik, tapi juga cerdas secara moral dan visioner secara politik.

Sekarang: Kepintaran Disalahpahami, Kebodohan Dibudayakan

Namun, zaman berubah. Kini, sering kali terdengar celetukan getir yang mencerminkan ironi zaman: “Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa ya kan.” Sebuah ungkapan yang menyimpan kepiluan sekaligus kekhawatiran.

Di balik candaan sinis itu, terkandung potret mentalitas yang mulai berubah. Kepintaran tidak lagi dianggap sebagai bekal utama untuk membangun bangsa, melainkan sebagai beban atau bahkan penghalang. Yang dibutuhkan bukan lagi kompetensi, melainkan koneksi. Yang diutamakan bukan lagi akal sehat dan integritas, tapi keluwesan menjilat dan kemampuan memoles citra.

Jika dulu menjadi pintar adalah jalan untuk menjadi pemimpin, kini menjadi “cukup tahu tapi pandai membaca situasi” justru lebih diutamakan. Ironi ini semakin menyesakkan ketika budaya pragmatisme itu mulai meresap ke dunia pendidikan dan pola pikir keluarga. “Gak usah pintar-pintar amat, yang penting bisa cari muka,” demikian pesan tak tertulis yang makin sering diamini dalam praktik.

Akibatnya: Generasi Bingung Arah

Coba bayangkan dampak psikologis dan struktural dari pergeseran cara pandang ini. Seorang anak yang menunjukkan kecemerlangan akademik, kehausan akan ilmu, dan ketajaman berpikir, justru bisa jadi tidak mendapat ruang yang layak. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka dianggap “mengganggu sistem”, terlalu banyak bertanya, atau “tidak tahu diri”.

Dalam jangka panjang, narasi ini dapat menjadi racun bagi keberlangsungan bangsa. Jika generasi muda kehilangan keyakinan bahwa menjadi pintar adalah hal baik dan terhormat, lalu apa yang tersisa? Apakah kita mau membiarkan generasi mendatang tumbuh dalam kebingungan, ragu untuk belajar, takut untuk berbeda?

Bukan Sekadar Romantisisme Masa Lalu

Kita tidak sedang memuja masa lalu secara buta. Para pendiri bangsa juga bukan manusia tanpa cela. Namun yang patut kita pelajari adalah semangat mereka dalam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Mereka tidak takut berbeda pendapat. Mereka justru beradu argumen untuk memperkuat dasar negara, bukan saling menuding atau membungkam.

Sekarang, ketika seseorang menyampaikan kritik berbasis data, ia bisa dicap “musuh negara.” Ketika seorang akademisi menyuarakan ketimpangan kebijakan, ia dikerdilkan atau dilabeli sebagai “tidak tahu medan.” Padahal, kritik yang konstruktif adalah bahan bakar untuk perbaikan.

Kita Butuh Narasi yang Sehat

Pendidikan dan kebudayaan harus kembali menjadi poros. Guru dan orang tua harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan semangat belajar, berpikir kritis, dan cinta ilmu. Jangan sampai narasi “pintar malah gak jadi apa-apa” menjadi dogma. Sebaliknya, kita harus membalikkan narasi itu: “Hanya dengan orang-orang cerdas, jujur, dan visionerlah bangsa ini bisa maju.”

Jalan Panjang Memulihkan Akal Sehat Bangsa

Indonesia butuh lebih banyak pemikir. Lebih banyak pemuda-pemudi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berani menjaga nurani dan kejujuran. Kita membutuhkan negara yang memberi tempat bagi kepintaran, bukan mencurigainya. Dan kita perlu elite yang menghormati ilmu, bukan mencampakkannya demi kuasa.

Jika kita ingin merawat cita-cita Indonesia yang besar, maka jangan pernah mencemooh orang pintar. Sebab, seperti dulu, hanya dengan pikiran-pikiran terbaiklah bangsa ini bisa bergerak maju. Bukan sebaliknya.