Pendahuluan

Dalam konteks perubahan iklim yang semakin nyata, konservasi air menjadi keharusan. Kekeringan berkepanjangan, gangguan siklus hidrologis, dan peningkatan suhu global bukan lagi sekadar prediksi, melainkan fakta yang harus dihadapi. Salah satu solusi yang sering diabaikan, namun memiliki dampak besar, adalah sumur resapan dan biopori. Agung Yuswanto Achmad dengan tegas menyuarakan pentingnya langkah ini, bukan hanya sebagai respons pragmatis terhadap krisis air, tetapi juga sebagai wujud etika ekologis dan spiritual yang mendalam.

Sumur Resapan dan Biopori: Bukan Sekadar Infrastruktur, tetapi Akhlak

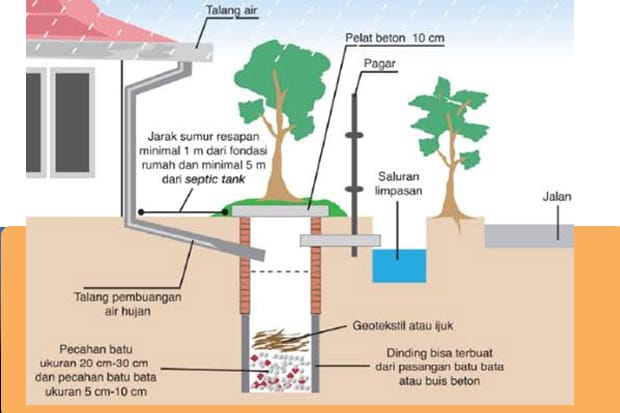

Sumur resapan dan biopori bukan hanya persoalan teknis, melainkan cerminan dari akhlak seseorang terhadap lingkungan. Dalam perspektif yang lebih luas, tindakan kecil ini adalah bentuk kepatuhan terhadap sunatullah—aturan alam yang sudah ditetapkan sejak miliaran tahun sebelum manusia ada. Air hujan memang seharusnya kembali ke dalam tanah, bukan mengalir begitu saja tanpa manfaat atau malah menyebabkan bencana.

Dalam konteks keislaman, ini lebih dari sekadar kewajiban sosial. Fikih Air yang dirumuskan Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengantisipasi krisis ini. Namun, ironisnya, banyak warga Persyarikatan sendiri yang belum mengimplementasikannya. Agung Yuswanto Achmad bahkan menantang: cari satu ulama Tarjih yang sudah membangun sumur resapan atau biopori. Hasilnya? Nihil.

Fikih Air: Produk Canggih yang Tidak Diindahkan

Majelis Tarjih telah merumuskan Fikih Air sebagai bagian dari solusi atas problematika ekologi. Namun, ada ironi besar di sini. Sebuah produk pemikiran Islam yang begitu progresif dalam menjawab isu lingkungan justru diabaikan oleh banyak kadernya sendiri. Agung melihat ini sebagai tanda bahwa banyak orang gagal memahami relasi antara wahyu dan konteks.

Mereka mungkin paham fikih, tetapi tidak mengerti urgensinya dalam situasi nyata. Bahkan, jika Fikih Air dianggap keliru, Agung menantang: “Lebih baik kita nasakh-mansukh saja Fikih Air ini, supaya lebih jujur dalam menentang semesta.” Kritik ini bukan hanya untuk menohok, tetapi juga membuka mata bahwa ketidakpedulian terhadap ekologi adalah bentuk kebodohan dan kezaliman yang disengaja.

Dampak Nyata: Dari Krisis Air hingga Ketimpangan Sosial

Tidak membuat sumur resapan atau biopori berarti berkontribusi terhadap ketimpangan akses air, terutama di musim kemarau panjang yang sudah di depan mata. Krisis air bukan hanya urusan individu, tetapi berdampak pada sektor pertanian, kesehatan, bahkan ekonomi secara keseluruhan. Ketika tanah tidak mampu menyerap air, maka pada saat hujan datang, air hanya akan mengalir menjadi banjir, sementara di musim kering, cadangan air tanah semakin menipis.

Lebih jauh, ini juga bisa diartikan sebagai ketidakpedulian terhadap tetangga dan masyarakat luas. Air yang seharusnya bisa menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk justru dimonopoli oleh individu atau kelompok yang tidak mau ikut serta dalam upaya konservasi. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan keadilan.

Etika Ekologi: Ethics Beyond the Law

Agung menekankan bahwa persoalan sumur resapan dan biopori bukan hanya soal hukum, tetapi juga etika. Etika ekologis menuntut manusia untuk tidak sekadar mengikuti aturan yang tertulis, tetapi juga memahami esensi dari keberlanjutan alam. Ia menyebutnya sebagai ethics beyond the law—etika yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi lebih kepada kesadaran moral dan spiritual bahwa manusia bertanggung jawab atas kelangsungan bumi.

Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi. Bagaimana mungkin makhluk yang disebut sebagai magnum opus Allah justru merusak sistem yang telah ditetapkan-Nya? Tidak membuat sumur resapan adalah bentuk pelanggaran terhadap harmoni alam. Itu sama saja dengan menciderai sunatullah.

Kesimpulan: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Bertindak

Pada akhirnya, Agung Yuswanto Achmad menyatakan bahwa membangun sumur resapan dan biopori adalah ukuran nyata dari kesalehan ekologis seseorang. Ia menantang para akademisi, ulama, dan aktivis untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi tumpukan teori tanpa dampak.

Jika seseorang harus memilih antara ibadah sunnah utama dan membangun sumur resapan, maka Agung lebih memilih yang kedua. Ini bukan berarti meremehkan ibadah ritual, tetapi menekankan bahwa ibadah yang berdampak luas bagi kelangsungan hidup banyak orang memiliki nilai yang lebih mendesak.

Maka, diam dan tidak berbuat apa-apa dalam menghadapi krisis ekologi ini bukan hanya kelalaian, tetapi juga kezaliman. Menolong biopori dan sumur resapan bukan sekadar proyek teknis, melainkan jihad ekologis, jihad sosial, dan jihad spiritual. Jika tidak sekarang, kapan lagi? (Dwi Taufan Hidayat)