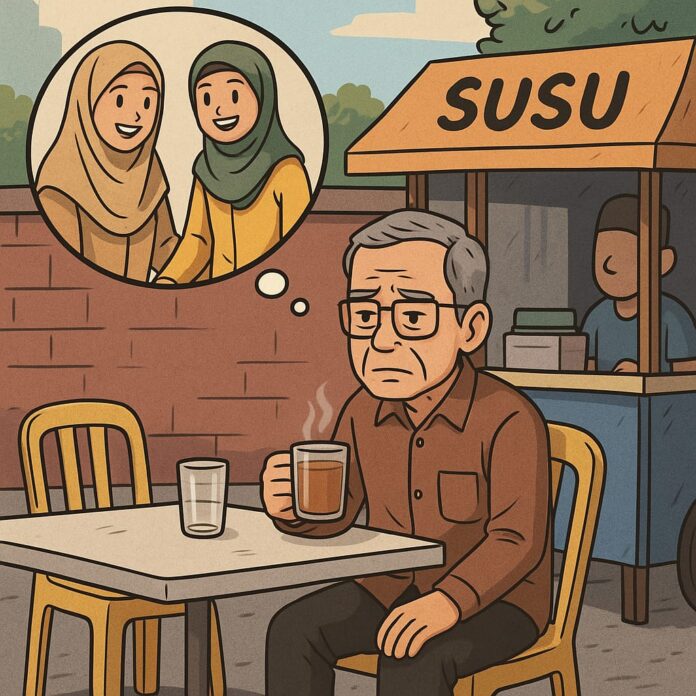

[Frame: Sekarang]

Gerobak susu itu masih ada di pojok jalan yang sama. Tak berubah bentuk, walau catnya sudah sedikit memudar. Seorang pria separuh baya duduk sendirian di sana. Tangannya menggenggam segelas susu jahe panas yang mengepul pelan. Tatapannya kosong ke arah kursi plastik di seberangnya yang kini tak berpenghuni.

Di meja itu, dulu, selalu ada tiga gelas. Selalu ada tawa. Dan selalu ada cerita. Tapi kini, hanya satu suara yang menggema di antara kenangan: suaranya sendiri.

[Flashback: Dua Tahun Lalu]

“Pak, kalau pulang ke Solo ya istirahat di rumah, bukan malah ke mana-mana isi forum sana-sini, terus balik ke Jakarta lagi,” rengek Dira sambil melipat tangannya di dada. Wajahnya menunjukkan ekspresi tak puas, khas anak SMA yang belum tuntas menumpahkan unek-unek.

Pria itu hanya terkekeh, mengelus kepala anak perempuannya dengan sayang.

“Yah, bapak kan masih ada tanggung jawab di PWM, Dir. Sekalian pulang, ya sekalian jalankan amanah,” jawabnya sambil mengangkat alis, menyuguhkan senyum hangat. Tidak membantah, tapi juga tak sepenuhnya mengiyakan.

Dira mencibir, namun tahu bahwa melawan idealisme bapaknya sama saja dengan berteriak di tengah badai: takkan ada yang mendengar.

Akhir pekan itu, pria itu—namanya Fathan—pulang ke Solo karena tanggal merah. Mumpung ada jeda dari jadwalnya di Jakarta. Namun, belum sempat ia duduk di ruang tamu, agenda sudah menumpuk: mengisi Bincang Aktivis di PCM Laweyan, lalu malamnya menghadiri syawalan keluarga besar PWM Solo di Masjid Raya Al-Muqorrobin.

“Dir, kamu di mana sekarang?” tanyanya via pesan singkat.

“Di Wonogiri, Pak. Lagi pelatihan Sekolah Advokasi & Kesadaran Gender PW IPM DIY. Balik Ahad sore.”

Fathan tersenyum tipis. “Wah, anakku aktivis juga ya sekarang… sibuknya saingan sama bapaknya.” Gumamnya, setengah bangga, setengah merasa rindu.

[Sabtu Sore]

Sebelum Magrib, Fathan mengisi acara diskusi kepemimpinan di PCM Grogol. Malamnya, ia menghadiri tadarus pemikiran di PWM yang mengangkat topik “Kepemimpinan Kritis di Era Disinformasi.” Bertemu sahabat-sahabat lama: Ustadz Munif, Ustadz Naufal, Buya Sya’ban, dan lainnya.

Ahad pagi, ia hadir di syawalan PRM Pajang. Baru sore hari ia punya waktu untuk Dira.

Di depan gerobak susu langganan mereka, Dira sudah duduk lebih dulu. Jilbab kremnya sederhana, rapi membingkai wajah bersihnya. Rambutnya dikuncir di balik kerudung, wajahnya lelah tapi semangat tak pudar.

“Bapak harus denger ya… pelatihan kemarin itu keren banget. Aku bantu rancang modulnya. Tema besarnya: keberpihakan pada yang tertindas. Karena tragedi terbesar itu, Pak, bukan banyaknya ketidakadilan… tapi diamnya orang baik waktu melihatnya.”

Fathan hanya mengangguk-angguk, mendengarkan penuh antusiasme.

“Eh, Pak pernah enggak sih ngerancang pelatihan gitu?”

“Pernah dong… lah kamu lahir juga karena bapak dan ibumu sering ketemu di pelatihan. Hahaha…”

Dira terkekeh geli. Mereka melanjutkan obrolan ke film “Jumbo”—film animasi Prancis yang ia tonton dan kritikkan banyak pihak.

“Padahal niatnya itu buat almarhumah ibunya sang sutradara. Mosok film dibilang syirik? Padahal sama kayak Casper atau film animasi lainnya. Kita ini kok cepat banget ya ngecap sesuatu, tanpa liat konteksnya?”

Fathan diam, mengangguk. Anak perempuannya tumbuh jadi sosok pemikir, dan ia bangga. Tapi ia juga sadar: waktu kebersamaan mereka kian tipis.

[Frame: Sekarang]

Fathan menyesap susunya. Meja di depannya masih menyisakan dua kursi kosong. Sudah setahun lebih sejak terakhir kali mereka duduk bertiga di sini—ia, Dira, dan… dia terdiam, menahan sesak yang menyelinap diam-diam.

Seorang penjual susu menyapanya, “Pak Fathan… lama nggak kelihatan. Dira nggak ikut ya, Pak?”

Fathan tersenyum tipis. “Iya, Dira sekarang sudah sibuk sendiri. Kader IPM sejati,” jawabnya sekenanya.

Penjual itu menoleh ke meja seberang. “Kalau Bu Rania?”

Fathan terdiam. Senyumnya mendadak mengabur. “Beliau sudah lebih dulu pulang… ke kampung akhirat.”

[Twist: Dua Tahun Sebelumnya]

Obrolan mereka sore itu di gerobak susu adalah yang terakhir kalinya mereka lengkap bertiga. Dua hari kemudian, Dira mengikuti pelatihan lapangan di daerah lereng Lawu. Ada longsor. Tanah retak. Beberapa peserta selamat. Dira termasuk yang tidak kembali.

Fathan hancur. Tubuhnya tetap di Jakarta dan Solo, tapi jiwanya separuh terkubur di lereng Lawu bersama anak semata wayangnya.

Ia tetap menghadiri forum, tetap berbicara soal keadilan dan amanah. Tapi kini, setiap kalimat yang ia ucapkan terasa seperti gema dari suara Dira. Setiap jadwal pelatihan ia jalani seolah untuk menyampaikan cita-cita anaknya yang terpotong sebelum waktunya.

[Kembali ke Gerobak Susu]

Fathan meletakkan gelas kosong di atas meja. Ia mengambil ponsel dari sakunya, membuka folder bernama “Dira.” Di dalamnya, ada rekaman suara anaknya saat presentasi pelatihan terakhir.

“…dan ingat, tragedi terbesar itu bukan ketidakadilan. Tapi diamnya orang baik…”

Suara itu menggema di kepalanya. Ia memejamkan mata. Menahan rindu yang tak akan pernah menemukan jawab.

Dari kejauhan, seorang anak perempuan berseragam IPM lewat. Ia sempat menoleh ke arah gerobak susu, tersenyum kepada Fathan, dan mengangguk hormat.

Fathan membalas dengan senyuman lelah. Di meja itu, masih ada dua kursi kosong. Tapi di hatinya, selalu penuh.

Selalu ada Dira.

Selalu ada cinta dari seorang anak aktivis yang berjilbab sederhana, tapi pikirannya tajam menembus zaman.